千里无人,饿殍遍野。

条评论冯小刚!你为何要拍出一部让国人发笑的电影!

刚刚从电影院回来,心里是异常难受的,难受的不是因为看见了千里无人,饿殍遍野的1942,而是,当我在电影院看到人吃人,狗吃人,卖身求粮,之类之类的时候,身后发出的阵阵笑声,我想问!笑点何在?!坐在我身旁的老孟,也许更难过,老孟是我大学时候的班长,他虽是山西人,但是他往上四代,正是从影片当中的主要受灾地点:河南省延津县,逃难至山西,正是这四十年代。每每后面哄笑之时,我都侧眼看到老孟眼睛里面有泪光。刚才老孟跟我说,他的太爷爷一代本是延津县县长一级官宦家庭出身,家道没落,灾荒,黄河决堤,因抢粮逼迫,投井自尽,时年未满三十五岁,随后,他的太奶奶带着两个孩子,随逃难人群继续前往山西,遭遇的正是电影中所展现场景,甚至更严重,只是电影,终究是电影,过于残酷的镜头,太多令人绝望到窒息的场景,需要删减。正如片中的徐帆的角色一样,个中艰辛,没有经历过那种生活的现在的我们难以触及,后改嫁。正如电影中的范东家一样,这些人,只是河南灾荒中逃难人群的一员,但是那种苦难,那种炸弹轰过头顶,用多少世修来的福气换来的侥幸保得性命。一些人对片中出现的一些在现代人开起来匪夷所思的片段会发笑:徐帆临走前把自己的囫囵裤子换给张默,那露出的干瘪的半个乳房,还有那三斗小米,五斗小米之间的讨价还价。这些都是人性,始终不能明白为何大家在这些方面有这等表情。难道是这片子还不够严肃?

片中提到的鄂西受灾,正是湖北恩施,1942的灾害,也波及到了鄂北,河南之南是南阳,南阳紧挨着襄樊。小时候,奶奶给我讲过类似于这样的事情,我的奶奶娘家是襄樊,当时跟马抢吃的,躲在草垛里面,嘴里嚼的,都是些硬生生的麦秸,喇的嘴里生疼。我的妈妈,经历了六十年代的三年自然灾害,跟我讲过的一些事情:榆树皮,碾磨成粉末,做成粗糙的面,嫩树叶,刺铠芽儿,甚至是石灰石的观音土,都是可以作为吃的。半夜妈妈睡的正香,正在队里干活的外公撕了一点烙饼回家,给熟睡的妈妈还有她的兄弟姐妹们每人嘴里塞上烙饼,然后偷偷赶回队里。这一些仅仅是我所了解到的一些零碎的画面,但是这一些东西活生生的出现在我面前,回响在我的耳旁,我还是有些承受不住。每当听到身后的发笑我真想大声的回头问他们一句:笑点何在?你们为何发笑?你们是笑他们没有人性?还是笑你自己灵魂肮脏?片中的日本人说:他们首先是人,才能是中国人。我也并不能用“颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着。”那样的语言来形容他们。我所做的,就只能是在心中咒骂,用国骂咒骂。也咒骂我自己。

也许这就是我们的民族最根本的东西吧,老孟说在片尾的那句正是点睛之笔,也是刘震云小说提及的东西,问及年迈的妈妈1942年的受灾情况,她只说了:还提那些糟事干嘛,我早都已忘记。这句话他有感触,他说经过了这些苦难的中国人,他们早已麻木了。他们是真正经受过苦难的一些人,当后来回忆时反而感觉没那么深刻了,这就是民族性,一个民族得以延续的东西——民族的承受能力。他们对自然的抗衡就是转移,迁徙,哪里有吃的我们就到哪里去,谁给我们吃的谁就是我们的主,谁能让我们的生命延续下去,我们就给谁做奴隶。在此探讨国与不国已是多余事,人最基本的需求都难以满足,就是说,你一直维持在死亡边缘,你能想的还有什么,各位?其实在那样的境况下,每一个人都是难民,精神难民,我们会质疑自己的信仰,传教士和白修德都开始质疑自己的主,这跟二战后西方的《等待戈多》之类作品表达的主题如出一辙。在物质无法得到保障的情况下,我们的精神体现的就是原始的兽性。看过袁腾飞的有一段叫做:中国人什么都不信。我们不断质疑,推翻,甚至诋毁属于自己的信仰,只为自己延续贫瘠的生命。诚然如那些发笑的脸。

并不想对于片中的国民政府做出何等评价,尽管有人已经在讨论过国民党和共产党的“之于民众”,只需要提醒一点,六十年代的三年自然灾害,思想和身体受灾的民众远不止如此。至于为何在最后的字幕加上:“1949蒋介石逃往 台湾”,煞是费解,数次思考也不得其果。片中最出彩的角色属李培基,李雪健老师的表演深彻入骨,细节,蒋介石问及此番到重庆所为何事,李雪健老师表情的一个变化,内心的情感反复,民众的生死与国际局势的权衡,这个,在原版小说里作者已有提及,为蒋介石采取的政策做了一些阐述,注意,是阐述而不是辩解,作者始终是把自己摆在中立的角度去说事,这个角度在电影也得到贯彻——我只是在平静的讲故事,你们看到了什么,想到了什么,都不重要,我,只是在简简单单讲一个故事。电影的叙述可能会夹杂着一些刻意或者不刻意的情感,我们每个人看到的东西也也许是不一样的,也许并不能够感同身受。

冯小刚他说他自己终于踏踏实实的拍出来一部可以拿得出手的电影。

可是发笑的我们,怎么能担起一个民族的人性。

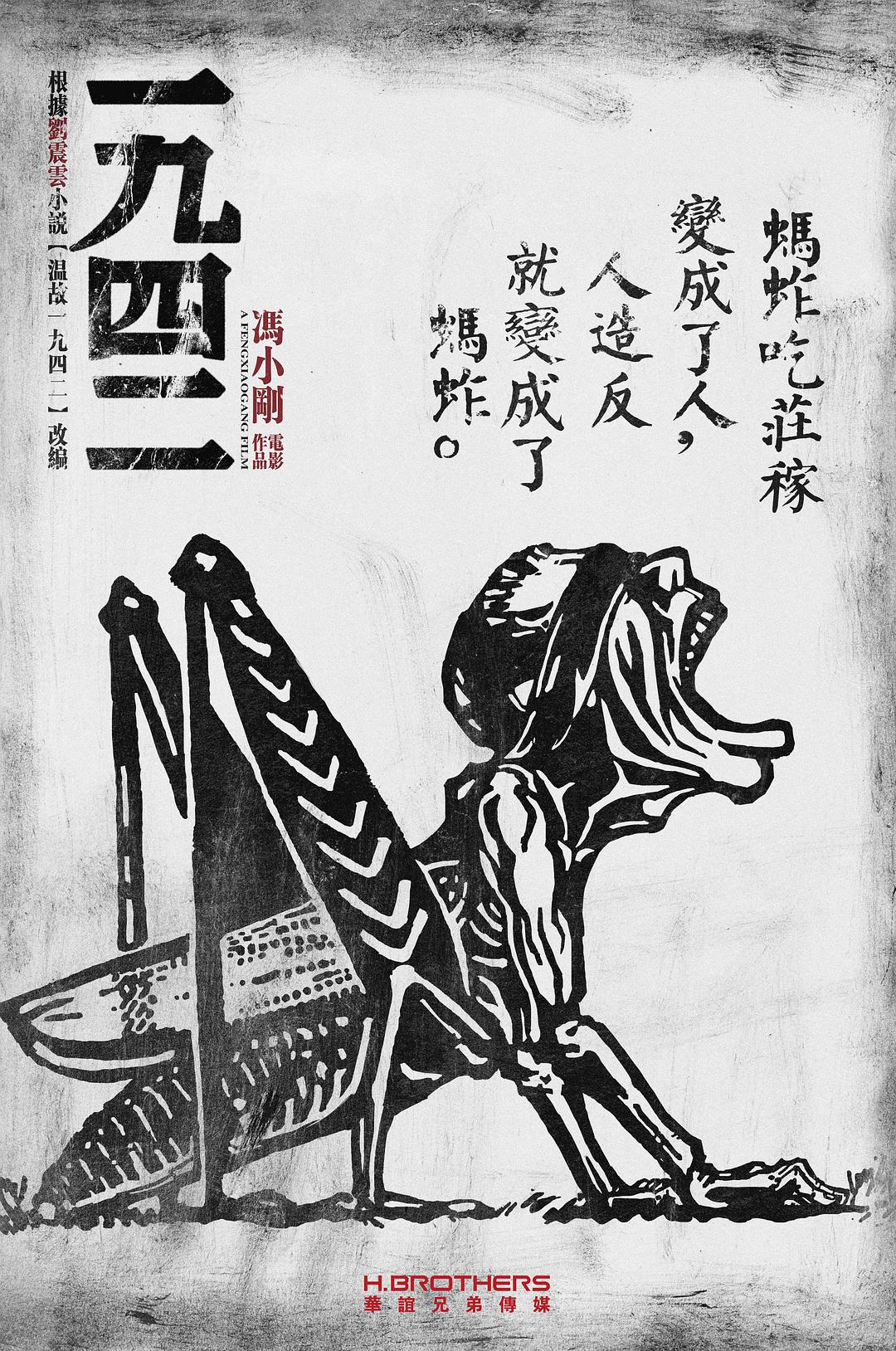

蚂蚱吃庄家变成了人,人造反就变成了蚂蚱。

蚂蚱笑人,人自辩说我是为了生存。

本文标题:千里无人,饿殍遍野。

文章作者:qianyugang

发布时间:2012-12-01

最后更新:2020-10-29

原始链接:https://102no.com/2012/12/01/1942/

版权声明:本网站发表的全部原创内容(不仅限于文章、图片,包含文章评论),著作权均归其发表者所有,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 CN 许可协议。转载请注明作者以及原文链接,商业授权请联系作者。

分享